缺乏在全国叫得响的品牌,在商场的席位越来越少……武汉服装业,眼下给人的印象是“萎缩”二字。从大批发的汉正街时代,到“互联网+”的电商时代,20余年大浪淘沙,几代人摸爬滚打,汉派服装失去了什么?又留下了什么?

至今,武汉仍有服装企业1600多户,从业人员40多万,谁来引领这个庞大的产业?武汉服装业又该向何处去?

——惟有直面历史、直面现实,才有未来。

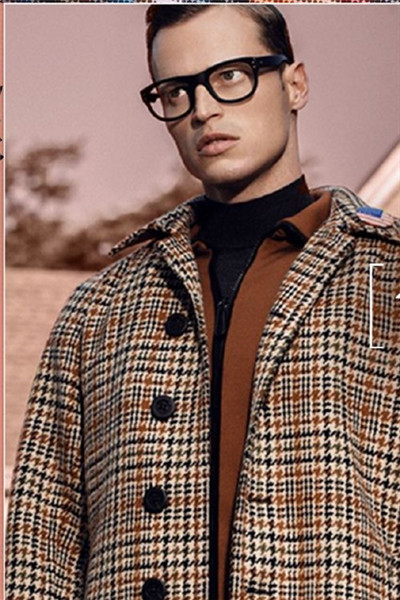

图为:武汉拥有发达的商业,难题是本土服装能否守得住阵地。图为一家商场的新装发布会。

图为:武汉纺织大学服装设计专业的学生正在整理布料。明天,武汉能留住他们吗?

图为:做强服装品牌,离不开完整的产业链支撑。

图为:武汉服装从业人员已超过40万人。图为一家制衣公司的生产车间。

图为:2014年11月,第三届武汉国际时装周。由武汉服装企业联合组建的自主品牌集合店“汉工场”专场,成为亮点。

光辉岁月:最好卖的女装都是武汉的

如果将时针拨回20年,我们所看到的汉派服装完全是另一番景象。

上世纪90年代初,在汉口的大夹街、扬子街、汉正街,“前店后厂”的小企业如雨后春笋。依托畅通的商贸交易渠道,最早一批汉派服装品牌——太和、中英、雅琪、元田、红人……迅速长大。

1990年从江汉大学毕业的刘树仁,怀抱着淘金的愿望,三赴深圳,摆过地摊,打工两年,又在汉正街“深造”一年,1993年开办武汉元田制衣有限公司。

回忆创业之路,刘树仁有些激动:“当时武汉商场二楼的武汉服装大世界,是大家最想抢的柜台,我们租国有企业的厂房,就像做面包一样,‘热腾腾’的衣服做好直接上商场。那时销售额超亿元的商场里,女装销售排名前十的都是汉派服装。”刘树仁把武商比做“汉派服装的孵化器”,“我们都在其中成长壮大。”

的确,1995-1997年是汉派服装的第一个发展高峰,服装企业达到2000多户。什么流行生产什么,什么好销经营什么,企业和品牌在竞争中迅速适应着市场变化,生机勃勃。

“那时候我们的产品供不应求,外来客商争相采购,然后运到全国各地去销售。”描述起当年的情形,刘树仁仍很自豪。作为武汉市服装商会会长,他评价,那段时期的汉派服装就是天生的自主品牌,“只不过大家都没有意识到罢了”。

迷茫时分:汉派服装的“去武汉化”

一直到本世纪初,汉派服装仍能与海派、粤派、浙派平起平坐。许多服装企业以自己是“汉派服装”为荣,它有着强烈的武汉印记:以女装为主,休闲或职业化服装稳重大方,穿着得体,高、中、低档各类款式齐全。在中国服装协会评选的全国女装60强中,武汉占9席。

渐渐地,汉派服装在自己的地盘上也已地位不保了。

5年前,有着30多年历史的汉派服装首次遭遇来自本地市场的强烈冲击:因销售业绩不敌外地品牌,难以完成1年300万元的销售目标,约10个品牌被武汉广场清退。在大量国际、国内品牌的不断挤压下,汉派服装在本地市场的份额迅速下降,年销量仅5%,更多的是销往武汉周边地区以及全国三四线城市。